併給調整とは?

「一人一年金」という言葉を聞いたことがありますか?公的年金は原則2つ以上は受けることは出来ずにどちらか一つを選択して受給し、他方は支給停止となります。これが併給調整です。例えば老齢基礎年金と障害基礎年金の受給権を2つ有していても、どちらかを選択しないといけません。

ただし、国民年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)から同じ支給事由で受給する場合は、併給が可能です。以下の組み合わせです。

| 併給可能(国民年金と厚生年金が同じ支給事由) | ||||

| 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | ||

| 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | ||

これら3つの組み合わせは「それぞれ」併給できます。この原則をしっかりと頭に入れてから、65歳以上の受給権者に限り併給できる組み合わせがありますので、見ていきましょう。

条文を見てみよう

第20条(併給の調整)

年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。

3 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金給付に係る前項の申請があつたものとみなす。

4 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。

※法附則9条の2の4(併給調整の特例)により読み替え条文になっています。

第1項から見ていきましょう。

年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

分かりやすくする為に、カッコ書きを除いてみます。

年金給付は、その受給権者が他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

もっと分かりやすくする為、書き直してみます。↓

年金給付は、他の年金給付を受ける事がことができるときは、その間、その支給を停止する。つまり国民年金制度同士の「老齢基礎年金と障害基礎年金」、「老齢基礎年金と遺族基礎年金」、「障害基礎年金と遺族基礎年金」は併給できません。「寡婦年金」も同様です。

年金給付は、厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。つまり国民年金と厚生年金の違う制度間でも併給はできませんが、同一の支給事由は除かれています。よって「老齢厚生年金と老齢基礎年金」、「障害厚生年金と障害基礎年金」、「遺族厚生年金と遺族基礎年金」は併給できます。冒頭で説明した原則ですね。

ここで注意点!

「遺族厚生年金と遺族基礎年金だから併給」と安易に考えたらいけません。同一の支給事由でないといけませんのんで、たとえば遺族基礎年金の受給権者に、遺族厚生年金の受給権が発生したとしても、それが別人の死亡に基づくものであれば「別の支給事由」ですので併給できないことになります。

併給調整に関する次の記述は正しいですか?

父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。

過去問 令和3年 国民年金法

- 一人一年金の原則により、受給権者が他の年金給付を受けることができるときは、その間、その両方の支給が停止される

- 停止解除を申請することで自分で選択した年金を受給することになる

- いつでも将来に向かって選択替えすることができる

- 国民年金と厚生年金の併給は同一の支給事由であれば認められる

ではカッコ書きで除いているのは65歳以上の「老齢基礎年金」及び65歳以上の「障害基礎年金」ですね。この2つの年金は併給できる可能性を残しています。そして遺族基礎年金が除かれていません。つまり、遺族基礎年金は同一の支給事由である遺族厚生年金以外併給できないことが分かります。

では第1項の続きをみます。

老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法(厚生年金保険法)による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

条文が「及び」で繋がっていますのでa)とb)に分解してみます。

a). 老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法(厚生年金保険法)による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金も同様

「遺族厚生年金を除く」と書かれていますので、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できることになります。

b). 障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても同様

a)と違いb)では厚生年金保険法との調整規定が書かれていません。つまり障害基礎年金は、他の年金給付(老齢基礎年金と遺族基礎年金)とは併給されないが、65歳以上の障害基礎年金の受給権者は、障害基礎年金と厚生年金保険法の年金たる保険給付(老齢厚生年金と遺族厚生年金)を併給できます。

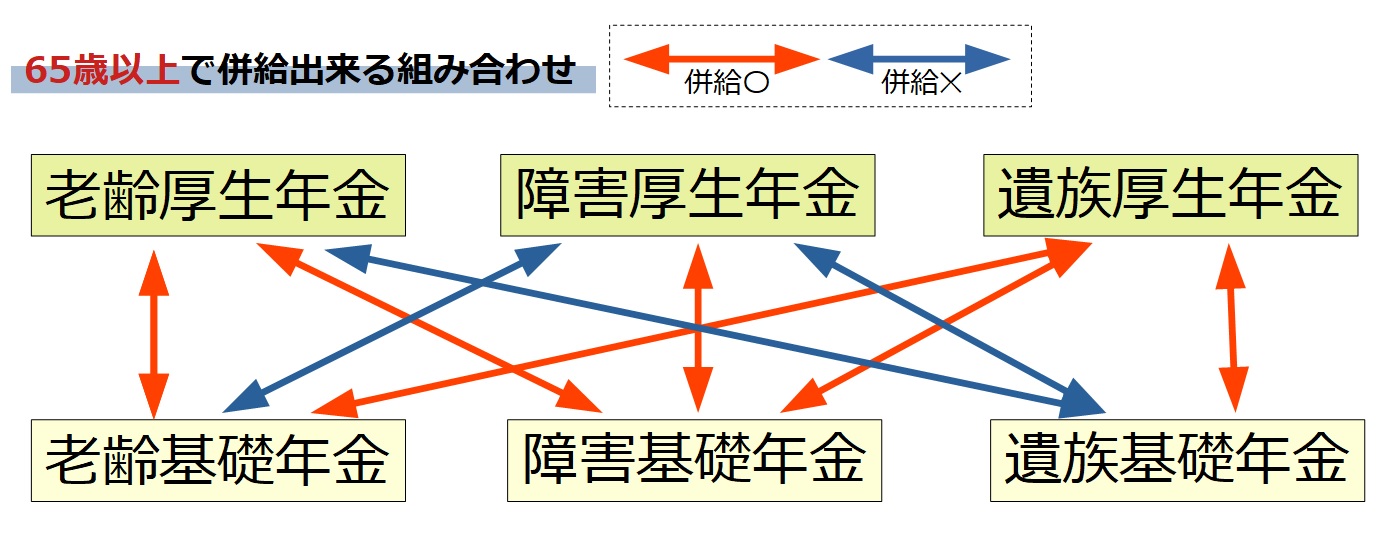

長々と条文を見てきましたが、結論65歳以上に限って併給出来る組み合わせがあると言うことです。以下のパターンになります。

| 国民年金と厚生年金の併給 | |

| 65歳以上 | 老齢基礎年金と遺族厚生年金 |

| 障害基礎年金と老齢厚生年金 | |

| 障害基礎年金と遺族厚生年金 | |

この組み合わせを簡単に覚える方法は、あるのでしょうか?私の覚え方はズバリ以下の2種類だけ暗記する。

| 2階(厚生年金) | 遺族厚生年金だけ全て併給できる |

| 1階(国民年金) | 障害基礎年金だけ全て併給できる |

どうでしょうか?これだけ覚えれば全て解けます。1階部分(国民年金)の横同士は併給はできません。つまり問われた年金の逆(国民年金なら厚生年金を、厚生年金なら国民年金)を思い出せば解けることになります。

パターン①(直接)

遺族厚生年金と障害基礎年金を直接問われたら簡単です。全て併給できますので・・・

遺族厚生年金+(老齢基礎年金or障害基礎年金or遺族基礎年金)

障害基礎年金+(老齢厚生年金or障害厚生年金or遺族厚生年金)

パターン②(間接)

上記以外の年金だと、その年金の年金の逆(国民年金なら厚生年金を、厚生年金なら国民年金)で考えます。

老齢基礎年金は?→逆の厚生年金で併給出来るのは遺族厚生年金だね→つまり併給可能な組み合わせは、老齢基礎年金+(老齢厚生年金or遺族厚生年金)

遺族基礎年金は?→逆の厚生年金で併給出来るのは遺族厚生年金だね→つまり併給可能な組み合わせは、遺族基礎年金+遺族厚生年金のみ

老齢厚生年金は?→逆の国民年金で併給出来るのは障害基礎年金だね→つまり併給可能な組み合わせは、老齢厚生年金+(老齢基礎年金or障害基礎年金)

障害厚生年金は?→逆の国民年金で併給出来るのは障害基礎年金だね→つまり併給可能な組み合わせは、障害厚生年金+障害基礎年金のみ

何回か解いて慣れたら簡単です。すぐ答えられるようになるでしょう。

覚えるべきは、

遺族厚生年金は、国民年金すべてと併給できる

障害基礎年金は、厚生年金すべてと併給できる

| 厚生年金 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金 | |||

| 国民年金 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | |||

| ※65歳以上 | ※65歳以上 | ※同じ支給事由 |

| 厚生年金 | 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | |||

| 国民年金 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金 | |||

| ※65歳以上 | ※65歳以上 |

障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の子の加給年金

さて65歳以上だと障害基礎年金と老齢厚生年金は併給出来ることが分かりました。

生計維持関係のある子がいる場合、障害基礎年金には子の加算があります。老齢厚生年金にも子の加給年金があります。両方に加算するわけにはいきませんので調整されます。どのように調整されるのでしょうか?

国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金の子の加算)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

生計維持関係のある子がいる場合の子の加算は障害基礎年金で行われ、老齢厚生年金の子の加給年金は停止されます。なぜ障害基礎年金で加算して老齢厚生年金が停止されるのでしょうか?老齢年金は雑所得で課税されますが、障害年金は全額非課税となります。子の加算は障害基礎年金で加算したほうが受給権者に有利ですよね。そういう理由かどうかは不明ですが・・・覚えやすいので。

過去問解いてみましょう

問1. 65歳以上の者は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を併給して受給することができる。

過去問 平成16年 国民年金法

問2. 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することができる。

過去問 平成16年 国民年金法

問3. 65歳以上である年金給付の受給権者は、障害基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

過去問 平成18年 国民年金法

問4. 65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。

過去問 平成20年 国民年金法

問5. 65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰り上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

過去問 平成19年 国民年金法

付加年金は?

第20条(併給の調整)にはカッコ書きで付加年金を除くとやたら書かれていますよね。結論だけ言うと、老齢基礎年金と付加年金の組合せは併給可能という意味です。

この条文だけ見ると、付加年金が、他の年金給付と併給できるように見えますが、他の条文(第47条 支給停止)で「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」と書かれており、必ず付加年金と老齢基礎年金はセットとなります。つまり老齢基礎年金が他の年金給付と併給される場合は、付加年金も支給されます。

旧法との併給調整は?

最初に併給出来る結論を示します。旧法の厚生年金は単純に老齢年金、遺族年金と表記していますが老齢年金には「通算老齢年金」が、遺族年金には「特例遺族年金」、「遺族共済年金」が含まれています。

| 旧)厚年 | 遺族年金 | 厚年 | 遺族厚生年金 | |||

| 国年 | 老齢基礎年金 | 旧)厚年 | 老齢年金✕1/2 | |||

| ※65歳以上 | ※65歳以上 |

| 厚年 | 遺族厚生年金 | 老齢厚生年金 | 遺族厚生年金 | |||

| 旧)国年 | 老齢年金 | 障害年金 | 障害年金 | |||

| ※65歳以上 | ※65歳以上 | ※65歳以上 |

見る限り「同一の支給事由」で併給できる年金がありません。旧法(昭和61年3月以前)と新法(昭和61年4月以降)では時期が違いますので、同一の支給事由で発生することはなく、旧法と新法が併給されることはありません。併給されるのは別の支給事由となります。

別の支給事由での併給できる関係は、ほぼ新法同士の併給の関係と同じですね。試験で問われたら新法の年金に置き換えると、解けるのではないでしょうか。

厚生年金が旧法で、国民年金が新法の「障害基礎年金」の組合せが無いのが分かりますか?なぜなんでしょうね?実際の年齢からみても存在し得ないのかもしれません。知っている方がおられましたらコメント欄で教えていだだけると幸いです。

右上の遺族厚生年金(新法)と老齢年金(旧厚生年金)の併給に特徴がありますね。旧厚生年金保険法の老齢年金が1/2になっています。

旧法の厚生年金保険の老齢年金は「定額部分」と「報酬比例部分」が支給されていて、この「定額部分」が新法の老齢基礎年金に相当する部分でした。新法になってから、「定額部分」が切り離され、厚生年金保険に加入したら、同時に国民年金の被保険者となり、将来は老齢厚生年金と老齢基礎年金をそれぞれ受給する仕組みになっています。旧法の厚生年金は独立した制度で基礎年金に該当する部分(定額部分)も一緒に支払われていたんですね。

遺族厚生年金(新法)と老齢年金(旧厚生年金)の併給に話を戻しますが、旧厚生年金の老齢年金には「定額部分」と「報酬比例部分」が含まれており額が多いので、新法の遺族厚生年金と併給する際、老齢年金は2分の1になると考えるとよいでしょう。この併給のパターンは厚生年金同士(旧法と新法)なので特徴的です。忘れても厚生年金同士が2分の1だったよなと覚えておけば何とか解けるかもしれません。

- 新法と旧法の併給は、新法同士の併給パターンとほぼ同じ(新法の障害基礎年金だけ無い)

- 厚生年金(新法)の遺族厚生年金と厚生年金(旧法)の老齢年金の併給は、老齢年金が2分の1支給される。

- 旧法との併給は出題される可能性が低いので優先すべきは新法同士の併給調整

問6. 【65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して】

旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。

過去問 平成24年 厚生年金保険法

問7. 旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。

過去問 令和3年 国民年金法

併給調整は、併給出来るパターンと出来ないパターンを覚える必要があります。平成18年4月に障害基礎年金が原則、厚生年金の年金たる保険給付のすべてと併給できるようになりました。障害者の就労について年金制度上も評価し、自立した生活を可能にするよう障害基礎年金と老齢厚生年金を併給可能とし、老齢厚生年金を受給中の配偶者が亡くなった場合に、障害基礎年金のみで生計を維持していくのは、所得保障という面で不十分という観点で障害基礎年金と遺族厚生年金の併給も可能になりました。制度の背景を理解すれば、記憶のフックにも繋がるかもしれません。ちなみに、厚生年金同士で65歳以上だと「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」が併給可能です。このパターンは厚生年金の記事で説明しようと思います。

この記事が参考になったら応援お願いします。↓

コメント

コメント一覧 (2件)

旧法の厚生年金の経緯は理解できました。

あとは問題に慣れるしかないですね。

ありがとうございます。

併給って、いろんな法律から出題されますからね。重要論点のひとつ(^^)/