内払と充当とは?

内払と充当は、労災保険法と国民年金法、厚生年金保険法で登場します。「停止すべき年金が支払われた」、「年金額が変更になったのに変更前の支給額で支払われた」等で、年金に過誤払いがあったとき前の年金を後の年金で支給調整する規定です。

内払は必ず「登場人物が1人」です。前後の支給調整は「同じ人」で行います。また「内払とみなす」場合と「内払とみなすことができる」の2パターンがあります。

充当は必ず「登場人物が2人」です。A死亡→過誤払い→B債務の弁済をすべき者→充当することができる。前後の支給調整は、死亡した受給権者と遺族の「違う人」となります。

内払処理(みなす)

条文を見てみよう

第21条1項(年金の支払の調整)

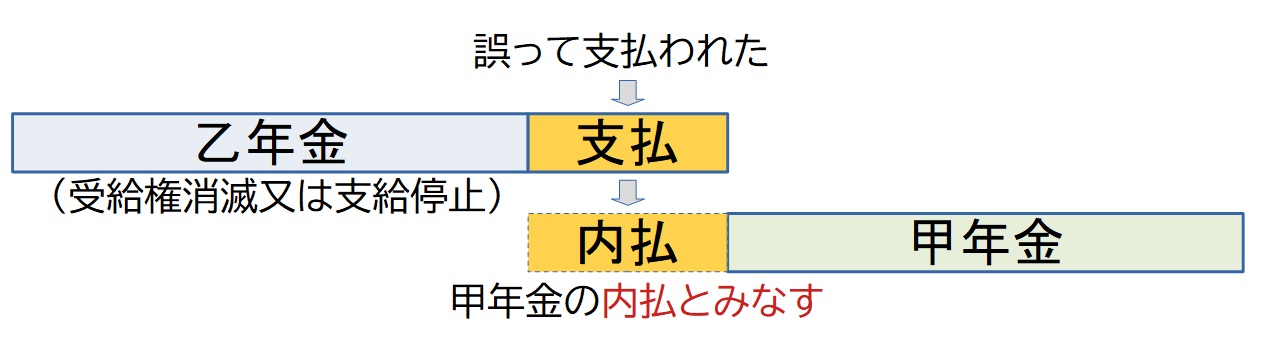

乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

| 甲年金の内払とみなす |

| 乙年金の受給権が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅したのに、乙年金が支払われたとき。 |

| 同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合に、乙年金が支払われたとき。 |

内払は必ず「登場人物が1人」でしたね。同一人の年金間での支給調整です。消滅したのに過払い又は停止すべきなのに過誤払いしてしまったときに内払とみなします。

本来「過誤払い」が生じていますので、政府は過払い年金の返還請求を求めることになりますが「同一人」に支払うべき年金が(甲年金)あるので、内払とみなすことで事務処理を簡便化しています。つまり過払い年金の返還請求を求めなくても、別の年金(甲年金)の受給権があるから内払とみなしても問題ありません。

内払処理(みなすことができる)

条文をみてみよう

第21条2項(年金の支払の調整)

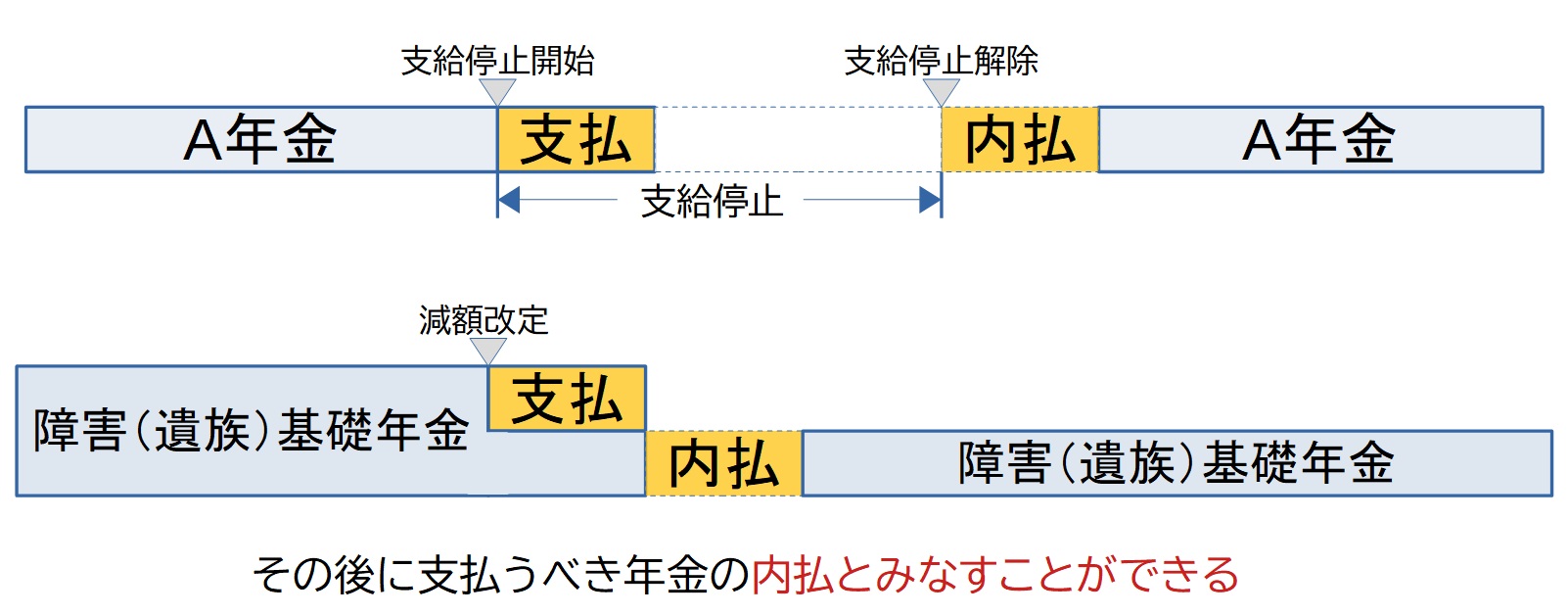

2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。

障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

| 内払とみなすことができる |

| 支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたとき。 |

| 障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合 |

こちらも登場人物が1人で同一人の年金間での支給調整なので内払ですが、「内払とみなすことができる」と「内払とみなす」との違いは何でしょうか?

ずばり、後者の年金(支給調整する年金)が前者の停止すべき年金や減額改定すべき年金と「同一の年金」の場合です。過去に「内払とみなす」と「内払とみなすことができる」で正誤を判断させる問題は出題されたことはありませんが、この違いは気になりますよね💦

支給調整するとき同一の年金だと「支給停止」「減額改定」事由の場合は、その後に支払うべき年金が無い場合があります。その場合、政府は過払い年金の返還請求を求めないといけないので「内払とみなすことができる」とできる規定にして内払とみなさない選択の余地を残しています。

制度間の内払処理

内払は国民年金法と厚生年金保険法の制度間でも行われる場合があります。

条文を見てみよう

第21条3項(年金の支払の調整)

3 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた厚生年金保険法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。

重要ポイント!国民年金と厚生年金保険の制度間でも内払処理は行われますが厚生労働大臣が支給するものに限るです。

国民年金は政府管掌で支払い元は厚生労働大臣です。厚生年金保険も政府管掌ですが支払い元(実施機関)は被保険者であった期間の種別により異なります。

| 被保険者であった期間の種別 | 支払い元(実施機関) |

| 一般の会社員 | 厚生労働大臣 |

| 国家公務員 | 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合連合会 |

| 地方公務員 | 地方公務員共済組合 全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会 |

| 私学の職員 | 日本私立学校振興・共済事業団 |

支払い元が違うと内払は成立しませんので厚生年金保険の支給が「厚生労働大臣」だと内払とみなすことができます。

内払のポイント

内払のポイントを整理します。

- 受給権者が1人しか登場せず同一人の年金間の支給調整

- 前後が違う年金だと内払とみなす

- 前後が同一の年金だと内払とみなすことができる

- 制度間の内払は厚生労働大臣が支給するものに限る

充当処理

条文を見てみよう

第21条の2(年金の支払の調整)

年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

充当のキーワードは死亡、過誤払による返還金債権、債務の弁済をすべき者(遺族)です。人物が必ず2人登場します。死亡した受給権者(過誤払い)と遺族(債務の弁済をすべき者)です。

債務の弁済をすべき者(遺族)に支払うべき年金給付とは遺族基礎年金のことです。

例えば障害基礎年金の受給権者である夫が死亡し過誤払いが発生→子のある妻(債務の弁済をすべき者)に遺族基礎年金が支給されることになった→返還金債権の金額に充当することができる流れになります。

内払は国民年金と厚生年金保険(厚生労働大臣が支給するものに限る)の制度間でも可能でしたが、充当の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で遺族の範囲が異なる為、制度間をまたいですることはできません。

充当のポイントを整理します。

- 死亡した受給権者と遺族の2人が登場する

- 返還金債権の金額に充当することができるのは遺族基礎年金

- 制度間の充当はできない

それでは過去問いきましょう

問1. 国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

過去問 令和5年 国民年金法

問2. 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

過去問 令和3年 国民年金法

問3. 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。

過去問 平成20年 国民年金法

・受給権者が1人しか登場せず同一人の年金間の支給調整

・前後が違う年金だと内払とみなす

・前後が同一の年金だと内払とみなすことができる

・制度間の内払は厚生労働大臣が支給するものに限る

でしたね。「前後が同一の年金」なので「内払とみなすことができる」で正解です。

問4. 夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

過去問 平成29年 国民年金法

問5. 遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。

過去問 平成29年 国民年金法

・死亡した受給権者と遺族の2人が登場する

・返還金債権の金額に充当することができるのは遺族基礎年金

・制度間の充当はできない

でしたね。婚姻により受給権が消滅して過誤払いが生じても充当できません。充当には「死亡した受給権者」が必ず登場します。

内払と充当は事例問題で出題されると複雑に見えますが、ポイントで整理しておくと得点源だったりもします。返還金債権というフレーズが出たら「充当」とか。労災保険法や厚生年金保険法でも内払と充当は頻出問題です。覚える事は沢山ありますので、最低限の知識で最大限の結果をだしましょう。

この記事が参考になったら応援お願いします。↓

コメント