追納とは?

追納とは保険料免除期間や保険料猶予期間を有する人が、後から保険料を納付できる制度の事で、承認日の属する月前10年以内に限られています。経済的に余裕が出てきたら追納の制度を利用して老齢基礎年金の額を増やすことが出来ます。

追納の仕組みは、申請免除等を先に勉強したほうが理解が進むと思いますので、リンクを張っておきます。

条文を見てみよう

第94条 1項(保険料の追納)

被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請全額免除、学生等の保険料の納付特例又は保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。

ただし、申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。

大前提として、保険料を滞納(未納)していた期間は追納できません。追納は保険料免除や猶予制度等で「納付することを要しないものとされた保険料」を後から納付する制度です。

老齢基礎年金の受給権者は除かれています。老齢基礎年金の受給権が発生すると「年金額」が決定しますので、以後「追納」はできず年金額を増やすことも出来なくなります。条文には「老齢基礎年金の受給権者を除く」しか書かれていません。つまり遺族基礎年金や障害基礎年金の受給権を有していても追納が可能です。

なお、老齢基礎年金を繰上げ支給してしまうと追納はできなくなります。国民年金の任意加入もできなくなるのでデメリットの一つですね。

追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内で、それ以上さかのぼって追納はできません。

ただし書きで、申請一部免除を受けた場合は、「残余の額につき納付」されたときに限ると書かれています。簡単に言うと「残りの納付すべき保険料が納付されている」ことが条件となっており、例えば申請4分の1免除を受けた人は残りの4分の3を納付していないと追納はできません。残りの4分の3を納付していないと、それは申請4分の1免除では無く”滞納(未納)”ですから・・・

- 老齢基礎年金の受給権者は追納できない

- 追納は承認の日の属する月前10年以内

- 申請一部免除は残余の額が納付されている

一部追納をする場合の順序

追納は、承認の日の属する月前10年以内に限り可能でした。では一部分だけを追納する場合、順序があるのでしょうか?

学生納付特例や納付猶予制度の期間は、受給資格期間には算入されますが、「老齢基礎年金の額の計算」には入りません。よって追納は原則、学生納付特例や納付猶予制度が優先されます。

条文を見てみよう

第94条 2項(保険料の追納)

前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、学生等の保険料の納付特例又は保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除若しくは申請全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。

ただし、学生等の保険料の納付特例又は保険料納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除若しくは申請全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。

一部追納する場合は、原則先に経過した月の分から順次行います。しかし学生納付特例や納付猶予制度の期間がある場合は学生納付特例と納付猶予制度の期間の追納が優先されます。「年金の額の計算」とされない期間ですし、優先して追納させたほうが有利になりますよね。

| 老齢基礎年金の受給資格期間 | 老齢基礎年金の年金額への反映 | 障害年金・遺族年金受給期間への算入 | |

| 全額納付 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 全額免除 | 〇 | 2分の1※ | 〇 |

| 4分の3免除 | 〇 | 8分の5※ | 〇 |

| 半額免除 | 〇 | 4分の3※ | 〇 |

| 4分の1免除 | 〇 | 8分の7※ | 〇 |

| 学生納付特例 | 〇 | × | 〇 |

| 納付猶予 | 〇 | × | 〇 |

| 滞納(未納) | × | × | × |

※平成21年4月以後の国庫が1/2負担する期間

ただし、追納は承認の日の属する月前10年以内しかできません。

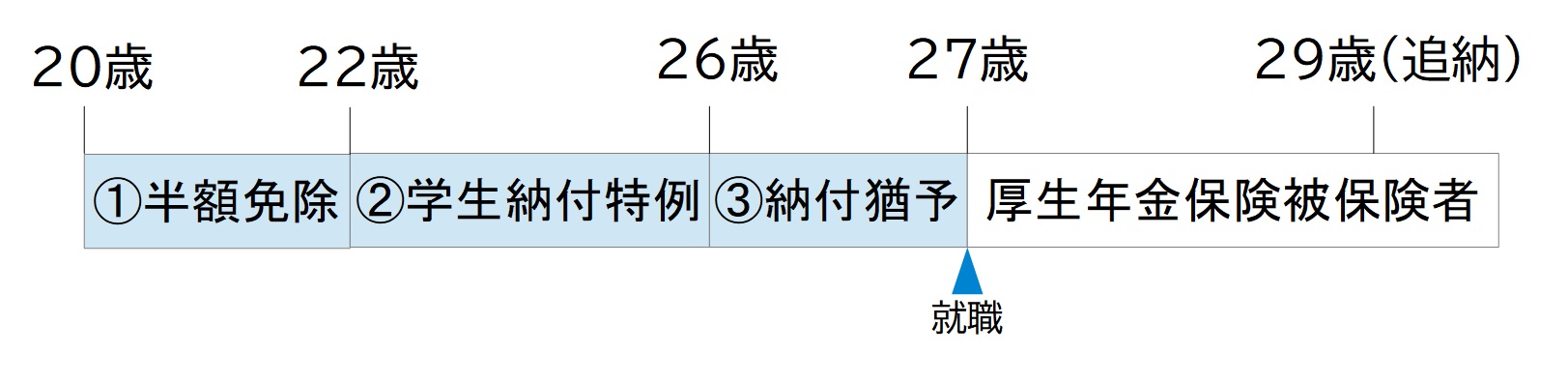

上記事例において、原則②学生納付特例と③納付猶予の期間の追納が優先されますが、追納は10年以内しか出来ませんので次の機会で追納したいと思っても①の半額免除期間分が10年を超えてしまい追納出来なくなるおそれがあります。

そこで条文ただし書き「先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする」にあるように①半額免除→②学生納付特例→③納付猶予の順で追納が可能です。

追納する時の加算

第94条 3項(保険料の追納)

3 第1項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。

追納するときは、当時の保険料額に政令で定める額が加算されます。

令和5年度中に追納した際の追納保険料額(全額免除)

| 全額免除 | 加算額 | |

| 平成25年度の月分 | 15,220円 | 有り |

| 平成26年度の月分 | 15,370円 | 有り |

| 平成27年度の月分 | 15,700円 | 有り |

| 平成28年度の月分 | 16,360円 | 有り |

| 平成29年度の月分 | 16,570円 | 有り |

| 平成30年度の月分 | 16,410円 | 有り |

| 令和元年度の月分 | 16,460円 | 有り |

| 令和2年度の月分 | 16,570円 | 有り |

| 令和3年度の月分 | 16,610円 | 無し |

| 令和4年度の月分 | 16,590円 | 無し |

試験対策上、政令で定める額を覚える必要はありません。追納する際は当時の保険料額に政令で定める額が加算される程度の知識で大丈夫です。

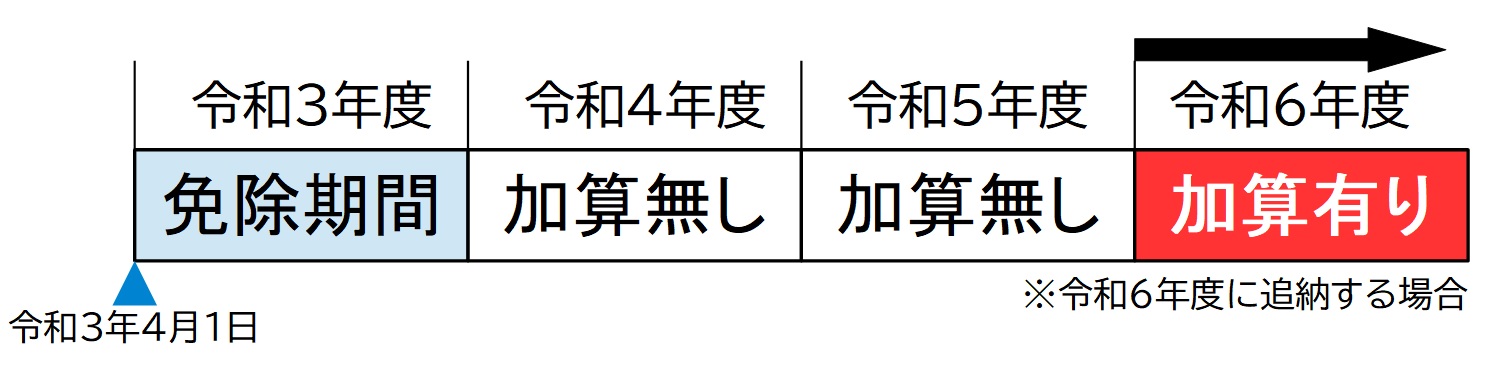

良く出題されるのが、加算されない時期です。上記表にあるように令和5年度中に追納したら令和4年度の月分と令和3年度の月分は加算額がつきません。

免除月の属する年度の初日から3年以内に追納をする場合は加算額はつきません。いいかえると免除を受けた年度の翌々年度までに追納する場合は、加算額はつかないことになります。

保険料徴収の時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額で納付することができますので加算額をつけると整合性がなくなることに配慮しています。

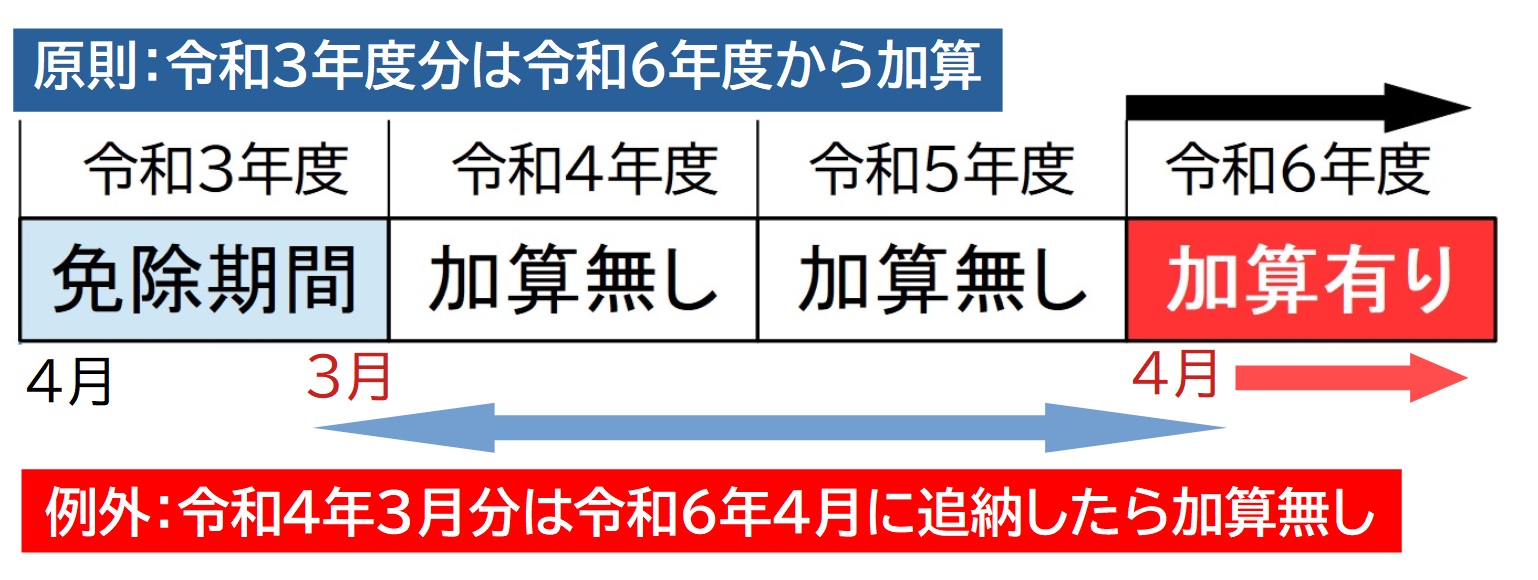

原則、免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内に追納したら加算されません。「年度」ですので事例問題が出題されたら注意して下さい。

問題. 第1号被保険者が、令和4年1月分の保険料を全額免除を受け、これを令和6年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

では、次の事例はどうでしょうか?

問題. 第1号被保険者が、令和4年3月分の保険料を全額免除を受け、これを令和6年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

こちらは〇で「加算は行われません」

令和4年3月は年度にすると「令和3年度」です。よって免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内(令和4年度、令和5年度)に追納したら加算されませんが、令和6年度に追納したら加算が行われるはずでは?・・・

追納に加算が行われるかは、原則「年度」で判断しますが例外的に、「3月」が免除月の場合は、「翌々年の4月」に追納する場合は、加算は行われません。

保険料徴収の時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額で納付することができるので「3月」が免除月の場合は「翌々年の4月」までは、2年以内となり加算が行われません。3月が免除月で4月に追納ときたら、この例外を思い出しましょう。過去に問われている事例問題です。

追納の効果

第94条 4項(保険料の追納)

4 第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなすですね。

それでは過去問いきましょう

問1. 保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。

過去問 令和5年 国民年金法

第94条 1項(保険料の追納)

被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請全額免除、学生等の保険料の納付特例又は保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。

問2. 令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

過去問 令和2年 国民年金法

問3. 平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

過去問 令和元年 国民年金法

問4. 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

過去問 平成21年 国民年金法

問5. 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。

過去問 平成24年 国民年金法

第94条 1項(保険料の追納)

被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請全額免除、学生等の保険料の納付特例又は保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び申請一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。

追納の承認を受けるには、国民年金保険料追納申込書を日本年金機構に提出することになっていて口頭で出来る規定はありません。追納したら「保険料免除期間」から「保険料納付済期間」に変わり将来受け取る老齢基礎年金が増額します。付加保険料については法87条の2 2項「毎月の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。」とされていて追納は出来ません。

この記事が参考になったら応援お願いします。↓

コメント