合算対象期間とは?

複雑で難しい、心が折れるのが合算対象期間です。分かりやすい覚え方はあるのでしょうか?

合算対象期間とは、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額算定の基礎とはされない、つまり年金額には反映されない期間のことです。昭和61年4月前の旧法では、被扶養配偶者(現在の第3号被保険者)は強制ではなく任意加入だった為、受給資格期間を満たせず無年金になってしまう事も・・・こうした事態を避けるために、年金額には反映されないが受給資格期間には算入し受給資格を確保させる為の期間を合算対象期間といいます。通称カラ期間とも言います。

老齢基礎年金が支給されるには原則10年以上の加入期間が必要です。これを受給資格期間といいます。10年以上の加入期間とは、保険料納付済期間と保険料免除期間又は合算対象期間を合算した期間をいいます。

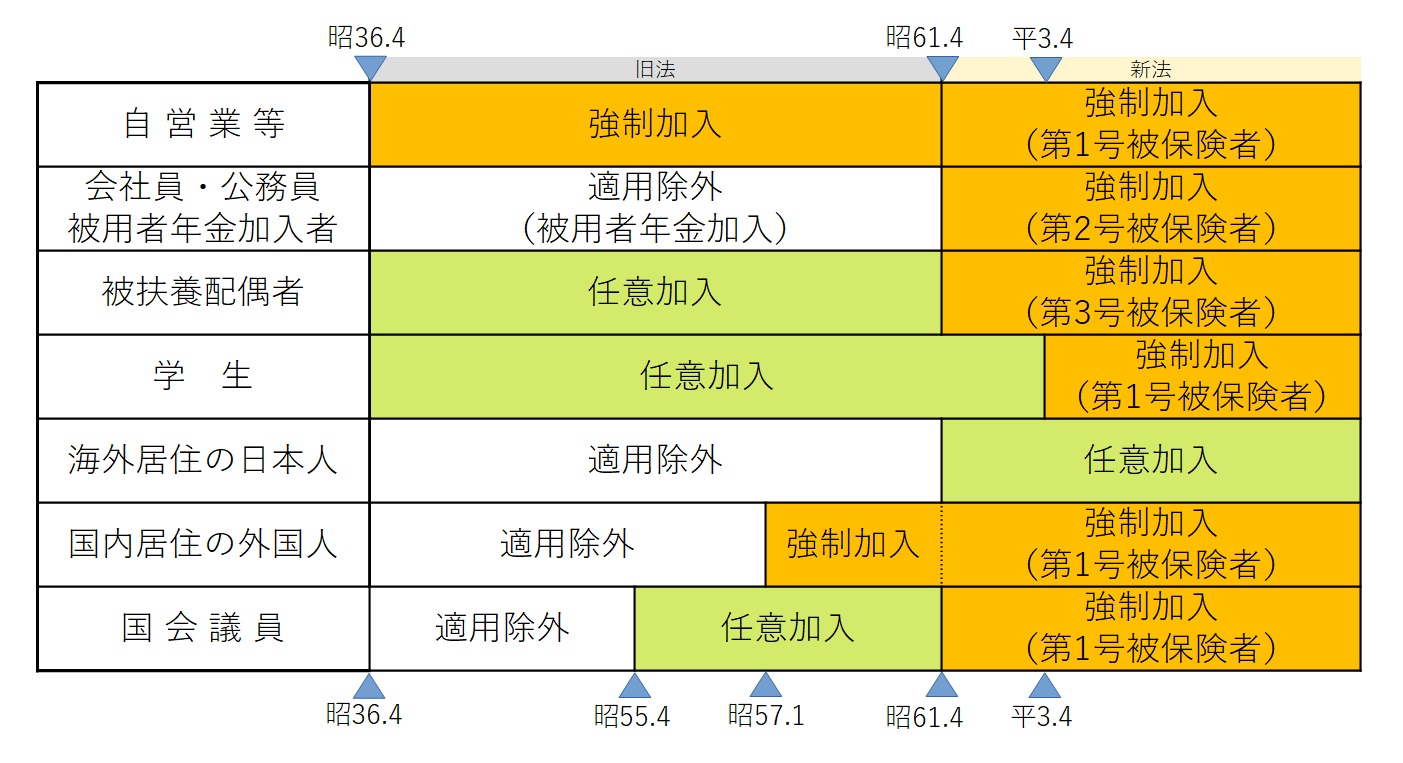

先ずは、下の図で年金制度の主な変遷をご覧ください。

旧法時代は、適用除外や加入が任意のかたが多く見受けられますよね。対象となる主な合算対象期間を順にみていきます。

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の期間(旧法)

- 国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間

学生や国会議員、被扶養配偶者(給与所得者の妻)が対象ですね。被扶養配偶者は新法施行から、第3号被保険者となり強制加入ですので昭和61年4月1日以後は保険料納付済期間となります。なお、任意加入したが、保険料が未納となっている期間も、合算対象期間になります。

- 厚生年金保険、船員保険、共済組合の組合員であった期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間

厚生年金保険、船員保険、共済組合の組合員(被用者年金加入者)は、年齢制限がありませんので20歳未満でも60歳以上でも保険料を納付しています。しかしこの期間を含めて受給資格を満たす人もいることから、国民年金法上では保険料納付済期間にはなりませんが、合算対象期間になります。

- 昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの国会議員であった60歳未満の期間

国会議員は昭和55年3月31日まで適用除外されており加入できませんでした。その期間になります。なお、昭和55年4月1日以後は任意加入が認められましたので、「国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間」に該当し、この期間も合算対象期間になります。

- 日本国籍を有するものが日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間

旧法時代は、日本国籍を有していても海外に居住していたら適用除外でした。なお、新法施行(昭和61年4月1日)から任意加入が認められ、この期間も合算対象期間になります。

- 昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満である間に日本国籍を取得した者の下記期間

1. 日本に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間で20歳以上60歳未満の期間

2. 日本に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した前日までの期間で20歳以上60歳未満の期間

なぜ昭和36年5月1日以後と、半端な月かというと、昭和56年12月31日までは「日本国籍を有していない」と適用除外で「日本国籍を有していると」国民年金の被保険者でした。つまり昭和36年4月に日本国籍を取得したら、その時点で国民年金の強制加入です。5月1日以後だと最低でも4月の1か月が「日本国籍を有しないために被保険者になれなかった期間」が存在しますよね。

昭和61年4月1日以後の期間(新法)

- 国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった、下記の期間

1. 平成3年3月31日までの学生であった20歳以上60歳未満の期間

2. 日本国籍を有するものが日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間

平成3年4月1日から20歳以上の学生は強制加入となりましたが、平成3年3月31日まで学生の加入は任意でした。また新法が施行され、日本国籍を有するものが海外に居住していると任意加入できるようになりました。なお、任意加入したが、保険料が未納となっている期間も、合算対象期間になります。

- 第2号被保険者の期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間

第2号被保険者には、年齢制限がありませんので20歳未満でも60歳以上でも保険料を納付しています。しかしこの期間を含めて受給資格を満たす人もいることから、国民年金法上では保険料納付済期間にはなりませんが、合算対象期間になります。

合算対象期間には、代表的なゴロがあります。

学生は退散し(平成3年4月1日)

国会議員は豪語し(昭和55年4月1日)

主婦はさむいし(昭和61年4月1日)

外国人は来ない(昭和57年1月1日)

年金制度の返還とあわせて暗記すべき!

どなたが考えたゴロか分かりませんが感謝❣

それでは過去問いきましょう

問1. 昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

過去問 令和5年 国民年金法

問2. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

過去問 令和5年 国民年金法

問3. 65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

過去問 平成30年 国民年金法

問4. 昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。

過去問 平成26年 国民年金法

問5. 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

過去問 平成25年 国民年金法

合算対象期間は、これら以外にもたくさん存在します。国民年金法がない昭和36年4月1日前から厚生年金保険や船員保険、共済組合は制度として存在し、通算対象期間や脱退手当金、任意脱退と複雑です。いっぺんに覚えようとせず、過去試験に問われた代表的な合算対象期間を理解しましょう。

この記事が参考になったら応援お願いします。↓

コメント

コメント一覧 (1件)

合算対象期間!特に外国人絡みはなかなか混同しやすくて難しいです🇺🇸少しづつ耕していきます。ありがとうございます。